Letzte Nachrichten

zurück

21. März: Welt-Down-Syndrom-Tag

Veröffentlicht in 18 de Abril de 2022

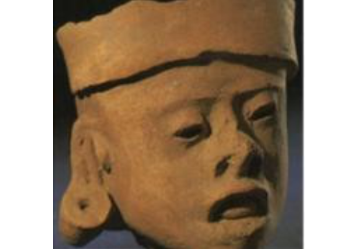

Der 21. März wird als internationaler Tag zur Steigerung des Bewusstseins für die Thematik des Down-Syndroms gefeiert. Ein Meilenstein in der Diskussion und Information über die Trisomie 21, bekannt als Down-Syndrom zu Ehren von John Langdon Down, der 1866 das Syndrom als „Krankheitsbild mit eigener Identität“ beschrieb. Studien von Starbuck (2011) weisen darauf hin, dass das Down-Syndrom in der Menschheit seit der Antike vorkommt und in Skulpturen, Steinen und Malereien abgebildet ist.

Etwa 500 Jahre n. Chr. – Terrakottastatuette der Tolteken, Mexiko

Schätzungen zufolge kommt in Brasilien im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auf 700 Geburten eine Person mit Down-Syndrom, was einem Verhältnis von 700 x 1 entspricht. Es ist wichtig zu betonen, dass das Down-Syndrom keine Krankheit ist, denn laut dem Gesundheitsministerium (Brasil 2013) ist ein Syndrom eine Reihe von Anzeichen und Symptomen. Bei diesem Syndrom handelt es sich um eine genetische Mutation, die zum Zeitpunkt der Empfängnis auftritt und durch eine zusätzliche Kopie des Chromosoms 21 verursacht wird. Es liegt also bei einem Chromosom eine Verdreifachung statt einer Verdoppelung vor, so dass jede Zelle der betroffenen Menschen 47 statt der üblichen 46 Chromosomen besitzt.

Zusätzlich zu den körperlichen Merkmalen des Down-Syndroms wie Hautfalten im inneren Augenwinkel, zusammengewachsene Augenbrauen, abgeflachtes Gesicht, tief angesetzte Ohren, Hypotonie und vorstehende Zunge leiden viele Menschen mit Down-Syndrom an Herzerkrankungen (Kardiopathien), Schwerhörigkeit und Problemen in der allgemeinen Entwicklung wie psychomotorischen und sprachlichen Defiziten sowie geistiger Behinderung (Brasil 2013).

Daher ist es wichtig, von frühester Kindheit an eine Betreuung durch ein multidisziplinäres Team herbeizuführen. Frühzeitiges Eingreifen und Stimulierung, zusätzlich zur Sicherstellung der Gesundheit des Kindes durch Untersuchungen, ärztliche Befunde und zusätzliche Immunisierung, können bei Menschen mit Down-Syndrom erhebliche Fortschritte in den Bereichen Autonomie, intellektuelle Entwicklung, motorische Koordination (dynamisch, global, lateral), Kommunikation und Interaktion bewirken.

Die Eingliederung in Lebensräume wie normale Schulen, Vereine, Kirchen, Unternehmen sind ebenfalls von grundlegender Bedeutung für die soziokulturelle und berufliche Entwicklung von Menschen mit Down-Syndrom. Rodrigues (2006) stellt sicher, dass eine neue Vision des Seins entsteht, und zwar durch das Verständnis der Räume, in denen der Einzelne interagiert, wobei er diese Umgebungen beeinflusst und von diesen beeinflusst wird.

In diesem Sinne bilden diese Einrichtungen, insbesondere die Schulen, durch die Einbeziehung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine Straße in beide Richtungen. Auf diese Weise wird ihr Recht auf Zusammenleben, Bildung, Kultur und Sozialisation wie für andere Menschen gewährleistet, indem das Zusammenleben mit der Vielfalt, die Förderung von Respekt, Aufnahme, Erfahrungsaustausch, Beteiligung und Flexibilität für neurotypische Menschen ermöglicht wird.

Wir sehen also, dass Respekt und soziale Eingliederung diskutiert werden müssen, aber nicht nur zu bestimmten Tagen, sondern dass sie Teil des täglichen Lebens sein müssen, um in der Praxis wirksam zu sein und sich zu bewähren. Inklusion kann nicht als etwas Abstraktes, Fernes, Utopisches behandelt werden. Sie muss konkret sein. Das Recht auf Respekt und Eingliederung, das für Chancengleichheit sorgt, liegt in der Verantwortung aller gesellschaftlichen Bereiche. Dies schließt Institutionen, die öffentliche Gewalt, die Familie, die Gesellschaft ein. Das betrifft Sie, betrifft alle. Es ist notwendig, die verschiedenen Arten des Seins und des Daseins in der Welt zu sehen, zu erkennen und zu respektieren.

Literaturangaben:

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

RODRIGUES, David. Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006.

SCHWARTZMAN, José Salomão. Síndrome de Down. São Paulo: Ed. Mackenzie, 1999.

SERÉS, August; QUIÑONES, Ernesto; CASALDÁLIGA, Jaume; CORRETGER, Josep; TRIAS, Katy. Síndrome de Down, de A a Z. Ed. Saberes, 2011. Disponível em: http:federacaodown.org.br/sindrome-de-down/. Acesso em 02/03/2022.

SILVA, Adilson Florentino da. A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: deficiência física / elaboração Adilson Florentino da Silva,Ana de Lourdes Barbosa de Castro, Maria Cristina Mello Castelo Branco.- Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006.

STARBUCK, John. On the Antiquity of Trisomy 21: Moving Towards a Quantitative Diagnosis of Down Syndrome in Historic Material Culture. 2011. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/On-the-Antiquity-of-Trisomy-21:-Moving-Towards-a-ofStarbuck/f5ebe7d49a039fa1f68b7ce4f926e7dd555d5bea. Acesso em: 02/03/2022.